Quando Herbert George Wells nel 1938 scrisse la sua lecture “The brain organization of the modern world”, non solo ipotizzò un enorme cervello artificiale, una “World Encyclopaedia” nella quale confluissero le conoscenze di tutti gli uomini; non solo auspicò che si realizzasse un’interpretazione integrata della realtà, ma disse che senza tale processo, l’uomo non avrebbe avuto speranze. Molti hanno intravisto nelle sue parole la lungimirante visione di quello che oggi chiamiamo World Wide Web. È il primo argomento di cui mi capita di parlare con Livia Napolitano. Livia cura la rubrica Nottetempo di Radio Libriamoci Web, una webradio no-profit che promuove iniziative di carattere sociale ed umanitario, e produzioni artistiche indipendenti. Tra le rubriche: Copertine (su libri e autori), Nottetempo…Racconti On the Road a Onde Road, Mondo recluso (le voci dal carcere) e molto altro. Il web è uno spazio di libertà, è un veicolo di informazioni molto potente, ma non mi sento di demonizzarlo, mi spiega Livia: si tratta come sempre di utilizzare al meglio uno strumento, di metterlo al servizio di contenuti di qualità. Radio Libriamoci, “la radio che ama chi legge”, è un’associazione culturale nata dall’incontro fortunato e casuale di persone affini, accomunate dall’impegno nel sociale e dall’amore per la lettura. La mancanza di confini della rete crea sinergie al di là delle distanze geografiche, unendo creatività e passione di persone che non si sono mai incontrate nella vita reale Quando si dice cultura libera e indipendente, si dice questo. Proprio attorno alla passione per la lettura, sta prendendo forma il prossimo progetto per Radio Libriamoci. Che cosa ha significato per te partecipare a #ioleggoperché ? Sicuramente la possibilità di raccogliere le più diverse testimonianze sul rapporto con la lettura, mi risponde. Se una delle finalità dell’iniziativa è quella di avvicinare alla lettura chi ancora si tiene a distanza, Livia ne ha fatto un modo di operare, scegliendo di registrare le testimonianze in luoghi e contesti non convenzionali, e andando ad incontrare anche chi nei libri ha appena messo il naso, come i bambini della scuola del Consolato Francese. Livia mi racconta della sua esigenza di comunicare, e lo fa partendo da una passione, adesso messa da parte ma non dimenticata, il canto. Non è la prima volta che mi capita di sentirla parlare di questo, in relazione alla sua esperienza in radio. Che cosa hanno in comune la parola cantata e la parola detta? C’è la musica. La musica diventa un elemento importante per veicolare il messaggio, per creare suggestioni La musica di strumenti e voci che consuonano, ma anche quella quotidiana, emessa dalle cose che accadono, perché per dirla con Erri De Luca “la macchina mondo è un’orchestra musicale”. E poi c’è la musica della parola, vibrare di corde vocali, quelle frequenze impercettibili che la voce segue, il moto ondoso della parola detta, l’alzarsi e l’abbassarsi, il procedere e il ritirarsi del discorso. Radio Libriamoci è soprattutto una talk radio, una realtà molto più diffusa in Inghilterra, Stati Uniti, Germania, mi racconta Livia. Qui in Italia siamo un po’ pionieri, ma è un buon momento adesso, sembra di rivivere quello che accadde negli anni ’70 con le prime radio libere. E proprio le onde, le frequenze del discorso ci portano a parlare di Radio Aut e di Radio Cento Passi, della comunicazione libera come esigenza di verità, come forma di resistenza. Al Sud, quando cresci devi scegliere i tuoi eroi. Il mio era Peppino Impastato Radio Libriamoci è anche uno spazio per dare voce a chi non ce l’ha. Chiedo a Livia di raccontarmi di Marina Garaventa, scrittrice e poetessa che da tredici anni vive grazie ad un respiratore e non potendo parlare né muoversi, comunica attraverso il suo pc. Livia le ha prestato la voce e l’ha ospitata in radio con la lettura dei suoi racconti. Mi piace meravigliarmi, continuare a trovare meraviglia. La radio mi rende felice mi dice, e sorride con la bocca e con gli occhi: impossibile non crederle. Lunedì 20, alle ore 17.oo, Livia Napolitano, messaggera della lettura di #ioleggoperché, sarà in Officina Letteraria per permettere a chi lo vorrà di condividere la propria passione per la lettura. Tutte le testimonianze confluiranno in una trasmissione radiofonica che verrà trasmessa su Radio Libriamoci Web.

Nel 2010 il quotidiano inglese Guardian ha chiesto ad alcuni celebri autori e autrici di stendere un personale decalogo sulla scrittura. Quello di Zadie Smith è forse uno dei più noti, da allora ha circolato moltissimo su blog letterari e social network. Di padre inglese e madre giamaicana, Zadie Smith è nata nel 1975 e ha pubblicato 5 romanzi e diversi racconti, e lavora tra Londra e New York come docente di scrittura creativa e critica letteraria. Finché sei un bambino/a, fai in modo di leggere tantissimi libri. Dedica più tempo possibile a questo, più che a ogni altra attività. Ora che sei adulto/a, prova a (ri)leggere le cose che scrivi immaginando di essere una persona che non ti conosce, oppure, ancora peggio, qualcuno a cui sai di non piacere per nulla. Non sprecare romanticherie sulla tua “vocazione letteraria”. Puoi essere in grado di scrivere un buon testo, oppure puoi non esserlo. Non esiste lo “stile di vita dello scrittore”: tutto ciò che conta è ciò che lasci sulla pagina. Evita di scrivere in stili o generi in cui ti senti debole, ma fallo senza ripetere a te stesso/a che le cose che non sei in grado di fare non meritano di essere fatte. Non mascherare l’insicurezza con il disprezzo. Lascia passare un certo arco di tempo tra quando scrivi un testo a quando lo riprendi in mano per correggerlo. Evita le bande, i gruppi, le comitive. Essere circondato da una folla non renderà la tua scrittura migliore di quanto non sia già. Quando scrivi al computer, assicurati che sia disconnesso da Internet. Proteggi gli spazi e i momenti che dedichi alla scrittura. Tieni tutto e tutti a distanza, mentre scrivi, incluse le persone più importanti per te. Non confondere gli onori e il successo con l’aver raggiunto il tuo obiettivo. Scrivi la verità, in qualsiasi modo essa ti venga a portata di mano, ma scrivila. Rassegnati alla tristezza – che ti accompagnerà per tutta la vita – che deriva dal non essere mai pienamente soddisfatto/a da ciò che scrivi.

Ripropongo molto volentieri anche qui un’iniziativa che ho lanciato qualche mese fa attraverso un video sul mio canale Youtube. L’idea della campagna era raccogliere in una mappa interattiva e in costante aggiornamento il maggior numero possibile di librerie indipendenti italiane, per dare ai lettori sul territorio nazionale un’alternativa rispetto alla vendita diretta online e alle grandi catene. Sono cresciuta rivolgendomi a librai e i librai purtroppo sono una “specie in via d’estinzione”. Si trovano ottimi librai anche nei punti vendita delle grandi catene, ma la scelta dei titoli a scaffale non è a loro discrezione. Mi mancano le piccole librerie “di nicchia”, con una selezione precisa e dei percorsi basati sui gusti e sulle competenze del libraio. È una realtà che ho ritrovato a Londra, dove è facile imbattersi in librerie di quartiere specializzate (per esempio sulla musica, o sul cinema). Vi lascio qui sotto la mappa risultato dell’indagine, e vi spiego di seguito come ho lavorato. Si può zoomare ingrandire la regione che vi interessa, ogni stellina corrisponde a una libreria. Come accennavo all’inizio del post, l’iniziativa è partita da un video. Ho creato grazie a Google una mappa vuota, libera, che chiunque può incorporare nel proprio sito web (se può essere uno strumento utile anche per voi vi invito a farlo). Ho chiesto alle persone che seguono il mio canale o la mia pagina Facebook di indicarmi tutte le librerie indipendenti che conoscevano nella loro zona, allegando se possibile delle informazioni a corredo (numero di telefono, sito web, cataloghi particolari). Ho aggiunto tutti gli indirizzi alla mappa man mano che mi arrivavano (e continuo a farlo… quindi se manca qualche libreria che frequentate segnalatemelo!), cercando di arrivare a coprire il più possibile le varie regioni italiane senza privilegiare la mia. I due obiettivi di questo lavoro sono aiutare i lettori a incontrare nuove librerie specializzate e aiutare le librerie indipendenti a “sopravvivere” in questo difficile momento di crisi. Se vi piace l’iniziativa, sentitevi liberi di utilizzare la mappa sui vostri spazi web e di condividere questo post per dare diffusione al progetto. E naturalmente… aspetto i recapiti delle vostre librerie preferite!

Sabato 11 aprile Officina Letteraria ospiterà Barbara Fiorio e la sua ironia per un laboratorio di scrittura ironica. Barbara, che ha fatto dell’ironia la sua cifra stilistica, spiegherà ai partecipanti cosa è l’ironia, come possono usarla al meglio per raccontare le loro storie, e li metterà alla prova con qualche esercizio di scrittura, ovviamente, ironica. Come lanciare meringhe a un Castello – non vi viene già voglia di farlo con un titolo così? – sarà un laboratorio divertente e leggero, e io, che sono già passata tra le mani di Barbara, non posso che consigliarvelo. Nel frattempo, mentre aspettate che arrivi sabato 11 aprile per venire a Officina letteraria e conoscere di persona Barbara, gustatevi l’intervista che le abbiamo fatto. I : Come hai iniziato? B : A scrivere, a sognare di scrivere o a pubblicare? Perché a scrivere ho iniziato da bambina, alle elementari, quando ho anche cominciato a leggere da sola i libri, verso i sette/otto anni. Il sogno di fare, da grande, la scrittrice è nato lì, ma ci son voluti più di trent’anni prima che io ci provassi davvero. Da adulta, ho iniziato con un blog sotto pseudonimo, quando erano ancora poche le persone in Italia che avevano un blog, parlo di tredici anni fa, e quelle poche amavano più scrivere che apparire. Quindi era tutto un po’ carbonaro, le community si creavano per osmosi, ci si sceglieva e leggeva per sintonia. Era molto stimolante, e in quello spazio protetto e portentoso ha preso vita il mio primo libro, C’era una svolta, una raccolta di fiabe classiche raccontate alla mia maniera, ma nella loro versione originale dei Grimm, di Perrault e di Andersen, di cui troverete tracce nel mio prossimo romanzo, Qualcosa di vero. Un amico sapeva dell’esistenza di un piccolo editore nel pavese, mi ha dato l’email, ho mandato il libro e il piccolo editore lo ha pubblicato. Per me era fondamentale che venisse pubblicato da qualcuno che non lo facesse per amicizia e che non chiedesse contributi alle spese. Così è stato, e non ho certo dovuto comprare cinquanta copie del mio libro per assicurare la copertura della stampa. I : Quando hai pensato per la prima volta che avresti potuto scrivere? B : Quando è stato pubblicato il mio primo libro. Fino a quel momento era ancora un mio desiderio che ogni tanto tiravo fuori dal cassetto dei sogni segreti e coccolavo con tenerezza, come si accarezza il vecchio orsacchiotto con cui giocavi da piccola. Quando qualcosa di scritto da me ha preso la forma di un libro vero, ignoti lettori lo hanno comprato, giornalisti che non conoscevo lo hanno recensito con entusiasmo e al mio prof di greco del liceo è piaciuto, ho pensato che forse avrei potuto scrivere sul serio. Avevo già quarant’anni. I :Qual è l’esigenza, il bisogno profondo che ti spinge a scrivere? B : Ho sempre scritto, sempre. Scrivevo da bambina per farmi compagnia e inventarmi storie che mi piacessero, scrivevo lettere, mail, chat con gli amici, persino i lavori che ho fatto si sono basati sulla scrittura: scrivevo presentazioni di spettacoli teatrali, schede di promozione, relazioni, poi comunicati stampa, dichiarazioni, prefazioni. Io comunico scrivendo. Ricordo un colloquio che feci moltissimi anni fa in una grande agenzia pubblicitaria. Era un colloquio come copywriter, stavo facendo un master a Milano, in quel periodo, e un mio professore ha voluto organizzarmi un incontro col direttore creativo di quell’agenzia. Lui, all’incontro, mi ha chiesto di fargli vedere un mio book di testi. Racconti, poesie, fiabe, incipit di romanzi, quel che potevo avere. Ma io non avevo niente di tutto ciò. Non avevo mai pensato di fare la copy finché un professore non aveva deciso che io ero una creativa e dovevo assolutamente scrivere, ma non avevo nulla da far leggere. “Scusa, tu ami scrivere e non hai niente di tuo da farmi leggere?”, mi aveva chiesto stupito il direttore creativo. Gli veniva da ridere, da quanto era assurda la situazione. Gli risposi con un candore che mi imbarazza ancora oggi, e resi ancora più assurdo quel colloquio. “Io scrivo mail, messaggi, post sul mio blog – dissi – ma quelli son privati. Non ho mai scritto racconti o poesie, ho solo scritto fiabe, ma ho smesso da adolescente”. Non ebbi mai quel lavoro, ovviamente, ma tutt’ora sono amica di quel direttore creativo, diventato nel tempo anche un mio lettore. I : Qual è l’aspetto che ti dà più soddisfazione nella scrittura? B : Quando entro nella storia e i personaggi conducono. Perché, sarà bene rivelarlo, scrivere è divertente finché lo fai nel cantuccio della tua stanza e ti fai leggere solo da amici e parenti. Quando diventa un impegno, si aggrava di aspettative, di scadenze, di risultati da raggiungere, di quella professionalità che devi avere per rispetto degli editori e dei lettori. Scrivere è fatica, è ansia di non farcela, è passare un pomeriggio su una frase, è ragionare sul dove mettere le virgole, è rompersi la testa su un aggettivo. Ma è anche, innegabilmente, un privilegio. Riuscire a trasformare la propria passione e il proprio talento in un lavoro è straordinario, ma molto più faticoso e raro di quel che si pensa. Però, quando mi metto davanti al computer, comincio a scrivere e vedo la storia che prende forma, vedo i personaggi muoversi da soli, vedo le parole che scorrono e disegnano un nuovo mondo, in quel momento mio e solo mio, dove io riesco a muovermi con familiarità, dove rido, mi commuovo, mi indigno e partecipo, creo, decido, ecco, quello è il momento in cui sto bene. I : Cosa hai provato quando è uscito il tuo primo libro? B : Quello che ho provato quando è uscito il secondo, poi il terzo e tra pochi giorni il quarto: gratificazione, emozione, trepidazione, paura, ansia. Anche un pizzico di terrore. So che chi è madre potrebbe guardarmi storto – la maternità è intoccabile – però pubblicare un libro è qualcosa che si avvicina molto a ciò che le

Giulio Mozzi, maestro di Officina per il Laboratorio di Stile, ci presenta il suo workshop con quattro interventi introduttivi. Questo è il primo, se non lo aveste ancora letto, questo il secondo e questo è il terzo. “Non disponendo di un cavatappi, Kitano recise la carotide della bottiglia con un colpo secco, di taglio, della mano destra”. Si può recidere la carotide di una bottiglia? Sì, certo: visto che la bottiglia ha il collo. Ma… Ma il collo della bottiglia non è veramente un collo, non è un collo come il mio e il tuo; e non ci ha dentro la carotide. Tuttavia noi diciamo abitualmente “il collo della bottiglia”, senza contare quel tipo che voleva “spezzare le reni alla Grecia”, quell’altro che vuole “tagliare le gambe alla concorrenza”, eccetera eccetera. Si dice “collo”, o “reni”, o “gambe”, in queste espressioni, per modo di dire. Ecco: la quarta lezione concernerà l’uso delle parole “per modo di dire”. Si partirà dai modi di dire consolidati, dei quali non ci accorgiamo nemmeno (come quelli già citati: che sono, nel vocabolario della retorica, delle catacresi), per arrivare a quelli basati su relazioni e analogie facilmente intuibili (esempio classico: “un mare pieno di vele”, per dire “barche”), a quelli un po’ meno immediatamente intuibili (“Due volte nella polvere, / due volte sull’altar”: Manzoni, Il 5 maggio), per arrivare a quelli quasi inaccessibili, derivanti da associazioni mentali proprie dello scrittore (“In sé da simulacro a fiamma vera / errando”: Ungaretti, L’isola). Si esamineranno quindi modi di dire diversissimi: alcuni codificati e altri inventivi; alcuni tipici della prosa e altri della poesia; alcuni basati su aspetti visivi, altri su concetti, altri ancora su pure immaginazioni, altri perfino su puri e semplici lapsus. Gli esercizi consisteranno nell’esplorazione del “campo semantico” (che è anch’esso un modo di dire, per indicare “un insieme di parole di una stessa lingua che si riferiscono ad uno stesso gruppo organizzato di significati in qualche modo legati tra di loro” – la definizione è di Wikipedia) e quindi della potenzialità espressive (e anche ornamentali, perché no?) del lavoro di sostituzione e sovrapposizione di significati. Per tornare all’esempio iniziale: ricordiamoci che una mano non taglia. Anche in quel “di taglio” c’è un significato sovrapposto a un altro (e ricordiamoci che “sovrapporre” un significato a un altro non è come “sovrapporre” una tazza al suo piatto: anche lì c’è una “sovrapposizione” di significati…).

Giulio Mozzi, maestro di Officina per il Laboratorio di Stile, ci presenta il suo workshop con quattro interventi introduttivi. Questo è il primo, se non lo aveste ancora letto, e questo il secondo. “Solo e pensoso i più deserti campi / vo misurando a passi tardi e lenti”. Questo è l’inizio di un famoso (o celebre?) sonetto di Petrarca. Guardiamo gli aggettivi. “Solo e pensoso”: due aggettivi per dire due cose diverse (o distinte?) ma combinate (o intrecciate?), che ci restituiscono un’immagine vivida (o concreta?) del poeta che malinconicamente (o tristemente?) va a spasso in campagna. Ma: “tardi e lenti”: qui la faccenda è diversa (o è un altro paio di maniche?). A meno di essere Usain Bolt o qualcosa del genere, se facciamo passi “tardi” (o tranquilli? magari bradipali?) li facciamo anche “lenti” (o quieti? calmi?). E poi, di quella “lentezza” già avevamo avuto sentore grazie a quel “pensoso” (provate a immaginarvi un Usain Bolt che corre “pensoso” i 100 metri), grazie a quel “vo misurando” che sembra indicare un movimento accurato (o preciso? meditato?) e, appunto, lento: come un compasso (non saranno allora passi compassati?). Non possiamo cavarcela dicendo che Petrarca aveva bisogno di una parola da far rima con “intenti” (“e porto gli occhi verso terra intenti / ove vestigio uman l’arena stampi”): primo, perché Petrarca era fin troppo (o molto? o: mostruosamente) bravo (o abile? avveduto? esperto?), e in un sonetto nel quale aveva scelto la difficile (l’ardua?) rima in :ampi non andava certo (sicuramente?) in panico per una rima in :enti, che ci son parole a bizzeffe (o in abbondanza?); secondo, perché solo riflettendo un poco (o un po’? un pochino?) ci accorgiamo che non solo (o non soltanto?) il significato letterale (o preciso? banale?)delle parole conta, in Petrarca, ma anche – e tanto – il loro suono: allora l’allitterazione in “l” conterà qualcosa, così come quella in “s” nella prima coppia d’aggettivi… Il modo più pratico per capire se un aggettivo va bene è: provare a sostituirlo con un altro, confrontare i significati che così si generano. Idem per gli avverbi (che sono, per così dire, gli “aggettivi dei verbi”). E così si scoprirà anche, magari, che l’aggettivo (o l’avverbio) proprio non serviva. La lezione su aggettivi e avverbi comincerà con alcuni giocosi esercizi e proseguirà con la seriosissima analisi di testi letterari e scientifici; includerà un approfondimento sull’uso dei dizionari (non solo quello tradizionale ma anche quelli dei sinonimi, i dizionari visuali ecc.).

Resistere Sempreverdi. Nonostante il vento contrario, nonostante la pioggia, anzi nella pioggia e nel vento: crescere sempre nuove foglie. Perché l’ostinazione è la speranza in atto. Jacopo Oliveri. X Si intitola così, Sempreverdi (malgrado la stagione avversa), la mostra collettiva di illustrazione che inaugura sabato 21 Marzo in Officina Letteraria. Mi è venuto da pensare all’illustratore come una pianta Mi spiega Matilde Martinelli, giovane illustratrice e curatrice del progetto: una pianta che non avvizzisce ma che si reinventa, che reagisce alle carenze (non solo economiche, ma anche culturali) conservando, anzi rendendo quasi più fulgido e potente, il contenuto del proprio immaginario Matilde si è laureata all’ISIA di Urbino, dove ha conosciuto la maggior parte degli illustratori in mostra, con i quali ha condiviso una precedente esperienza espositiva in occasione della scorsa edizione dell’Andersen Festival di Sestri Levante. “I vestiti nuovi di H.C.”, la mostra collettiva di allora: per interpretare, ciascuno con la propria personalità, le più celebri fiabe di Andersen. Olga Tranchini. La prima consegna del postino Giulio Questa volta invece non c’è un tema di riferimento, non c’è una regola né percorsi comuni nell’elaborazione che possano essere poi recuperati da chi guarda. Sospensione dell’incredulità, mi viene in mente. Letizia Iannaccone. Desiderio N2 Quella felice espressione che Samuel Taylor Coleridge inventò per descrivere la deliberata astinenza dal dubbio, la volontaria rinuncia a cercare un filo conduttore, una congruenza, quell’incondizionata fede poetica attraverso la quale si riesce a godere di un’opera di fantasia. È con questa fiducia che ci è chiesto di guardare. Giorgia Marras. Wunderland Così la luna ci mostra la sua faccia nascosta, con crateri mai visti prima d’ora, da far sbuffare i precisi. Qualcosa è accaduto: una diversa rotazione, all’improvviso? Che ne sarà delle maree? E delle biglie perdute tra le onde? E del nostro riflesso allo specchio? Uno specchio rotondo, come una biglia di vetro, come la luna, come rotondo è il cerchio. Ma poi che cosa? Cosa cerchi? Matilde Martinelli. Grafite su carta. La luna, se vuoi, è qui sopra: puoi stringerle la mano. Ti occorrono una scala e uno zainetto-casa dove mettere il cuore. Meglio tenerlo già pronto, il cuore nello zaino, perché quando la luna ti invita bisogna partire subito: Senz’attesa. Daniele Nitti. Tecnica mista. Daniele Nitti. Senz’attesa Aspetta! Lascia che ti dica, poi ti dirò io, ed io. Non vorrò fare di testa mia anche questa volta? Sono una, siamo quattro. Valentina Lorizzo. Stampa su carta. Valentina Lorizzo. Sono una, siamo quattro Adattarsi? si può? Quattro mura di griglia sono una gabbia per chiunque. Come vedi ho messo una cresta conforme, l’ho ridimensionata, le ho smussato gli angoli perché fosse perfetta per i fori di questa prigione: del tutto adatta. Silvia Venturi. OH, Rapidograph + tecnica digitale. Silvia Venturi. OH, Se non stiamo attenti, con le correnti che corrono, finirà che al luna park, al posto dei pesci rossi, nelle bocce di vetro ci saranno le sirene. Così, centrando uno di quei vasi tondi pieni d’acqua, ogni bambino potrà vincere la sua sirena e portarsela a casa in un sacchetto di plastica gonfio d’acqua e di malinconia. Correnti. Ste Tirasso. Tecnica mista. Ste Tirasso. Correnti Alla deriva, un piccolo naviglio in una grande porzione di mondo. Misura la sua traiettoria, si da una direzione, ma più di tutto cerca di fare piano, di diminuire il suo disturbo nel mondo. Sia mai che da questi blocchi di ghiaccio, maestosi e perfetti, si sveglino a un tratto giganti contro i quali nulla si può… Silenzioso. Senza meta. Un piccolo naviglio. Luca Tagliafico. Tecnica mista. Luca Tagliafico. Un piccolo naviglio In mostra: Letizia Iannaccone, Valentina Lorizzo, Giorgia Marras, Matilde Martinelli, Daniele Nitti, Jacopo Oliveri, Luca Tagliafico, Ste Tirasso, Olga Tranchini, Silvia Venturi, Arianna Zuppello. Sempreverdi (nonostante la stagione avversa). In Officina Letteraria, sabato 21, ore 18.00. In occasione della mostra, laboratorio Ping Pong – La semantica del rimando, a cura di Silvia Venturi e Matilde Martinelli, per indagare le possibilità espressive insite nel rapporto tra parola e immagine. Sabato 18 e domenica 19 Aprile, presso Officina Letteraria. Per informazioni: info@officinaletteraria.com

Giulio Mozzi, maestro di Officina per il Laboratorio di Stile, ci presenta il suo workshop con quattro interventi introduttivi che pubblicheremo a cadenza settimanale. Questo è il primo, se non lo aveste ancora letto. Chi abbia letto Mary Poppins si ricorderà che a un certo punto vi si parla di “un uomo con una gamba di legno che si chiama Smith”. E qualcuno non manca di domandare: “Come si chiama l’altra gamba?”. La costruzione della frase, l’incastro e la combinazione delle proposizioni, la collocazione delle parole all’interno della proposizione: di tutto questo si ragionerà attraverso una serie di esercizi di montaggio, smontaggio e rimontaggio di brevi testi esemplari, estratti sia dalla tradizione letteraria sia da opere scientifiche sia dall’attività giornalistica. Lo scopo, ovviamente, non è di determinare quale sia il modo giusto di fare una frase. Ovviamente lo scopo non è di determinare quale sia il giusto modo di fare una frase. Lo scopo, ovviamente, non è di determinare quale sia, per fare una frase, il modo giusto. Il giusto modo di fare una frase: ovviamente lo scopo non è determinarlo. Non è lo scopo, ovviamente, il modo giusto di fare una frase, di determinarlo. Il modo, determinarlo giusto, di ovviamente, lo scopo non è fare una frase. L’ultima frase non sta in piedi (e quindi dice la verità: lo scopo non è fare una frase). La penultima traballa, ma riesce ancora a far passare il concetto (sembra una frase trascritta da una conversazione). Le precedenti sono tutte “a norma”: ma hanno pur sempre dei significati, o delle sfumature di significato, un po’ diversi. Si tratta di scegliere quella che fa più al nostro comodo Alla contrapposizione classica tra paratassi (= tante frasi semplici tutte sullo stesso piano) e ipotassi (= una grande frase complessa che ne include altre) si aggiungeranno altre distinzioni, a volte scientifiche e a volte più emotive: tra prosa analitica e prosa sintetica, prosa lenta e prosa veloce, prosa inclusiva e prosa dispersiva, prosa con variazioni e prosa costante. Tenendo sempre conto che ciascun tipo di testo, ciascuno scopo comunicativo ha bisogno della sua specifica “frase giusta”.

Il nostro agente segreto Qfwfq è ancora a caccia di lettori per le strade della città… oggi ne ha incontrati due molto particolari! 1. All’ora di pranzo vado alla Posta, pensando di trovare poca gente. Sbagliato. Prendo il numero e mi metto in coda, cupamente. Non si riesce a riposare davvero in quelle situazioni. Non lo fa nessuno, un po’ per non mancare l’unico, breve, momento giusto, un po’ perché questa storia delle lettere è infernale. Si fa la coda per lettera, non solo per numero. La P di Pacchi rimane sempre indietro e a un certo punto scoppia la polemica. Contro gli addetti, che si dichiarano innocenti perché il computer gestisce la coda così. La ribellione a quel punto è in corso. Seguendo queste vicende, anche per uscirne incolume, solo dopo un po’ mi accorgo che il signore seduto vicino a me sta leggendo. Anziano, certamente in pensione, con le sue mani grandi e consumate tiene in mano un e-reader. Nella destra, fra le dita, spunta il suo biglietto: lettera E. Era già lì al mio arrivo. Chiedo. “Sto leggendo un giallo, il titolo non me lo ricordo”. Controlla: “Il settimo peccatore di Elizabeth Peters. Passo il tempo. Qui si aspetta sempre. Mi porto dietro questo che sta in tasca ed è leggero, sottile. Mi ha già telefonato mia moglie che deve buttare la pasta. Pensa che io qui mi diverta”. Intanto tocca a lui. “Tante cose”, “Arrivederci”. Non avevo mai sentito nominare Elizabeth Peters. È uno dei tanti pseudonimi di una egittologa statunitense, che pubblicava saggi col suo vero nome, Barbara Mertz, e gialli con altri inventati, vincendo il Premio Agatha Christie. Molti sono inediti in Italia. 2. Metà mattina, primo tepore dopo giorni senza tregua. Seduto su una panchina al sole, in una piazzetta della Foce, un signore tiene in mano un libro vecchio dalla copertina rossa. Legge e intanto fuma un sigaro. Incontro rapido. Lui è molto concentrato, io di corsa. “È La tregua di Primo Levi”, mi dice. Lo lascio lì dentro e scappo.

Giulio Mozzi, maestro di Officina per il Laboratorio di Stile, ci presenta il suo workshop con quattro interventi introduttivi che pubblicheremo a cadenza settimanale. Ecco il secondo. C’è chi dice che la punteggiatura serva soprattutto a indicare pause e sospensioni del discorso scritto (la virgola è una “pausa breve”, il punto è una “pausa lunga”, ecc.), come se fosse una notazione delle pause che facciamo nel discorso parlato (legate alla respirazione, alle esigenze espressive ecc.). E c’è chi dice che la punteggiatura serva soprattutto a rendere visibile l’articolazione sintattica e logica del discorso scritto, come le parentesi tonde quadre graffe delle espressioni matematiche. In realtà la punteggiatura fa entrambe le cose, e nessuna delle due fino in fondo. Provate a registrare una conversazione a tavola e poi a trascriverla: vi accorgerete che le pause non hanno nulla che fare con la sintassi e la logica – e assai poco con l’espressività. D’altra parte, molti dei testi che leggiamo recano una punteggiatura non necessariamente coerente con le intenzioni dell’autore (pensiamo ai testi tradotti da lingue che abbiano un’articolazione sintattica diversa dall’italiano: e non serve pensare al giapponese, bastano l’inglese o il tedesco). Altri testi che leggiamo, addirittura, recano una punteggiatura inventata: né Omero né Virgilio punteggiavano – ma anche Petrarca e Boccaccio avevano un sistema di punteggiatura completamente diverso dal nostro. La lezione sulla punteggiatura non fornirà regole e regolette: cercherà piuttosto di far sviluppare una sensibilità per la punteggiatura e, soprattutto, per gli effetti di senso che la punteggiatura produce (provate a confrontare: “Luisa lavora, Antonio dorme” e “Luisa lavora. Antonio dorme”: vi pare che le due battute dicano esattamente la stessa cosa?). Si lavorerà con esercizi semplici e (si spera) divertenti; ci si confronterà con la punteggiatura dei classici e dei contemporanei; si farà qualche approfondimento storico; si getterà uno sguardo nel campo della poesia, dove l’a capo alla fine del verso è un formidabile e specialissimo segno di punteggiatura (confrontate: “Di che reggimento siete, fratelli?” e “Di che reggimento / siete / fratelli”: non è la stessa cosa!).

di Andrea Fabiani Racconto terzo classificato al concorso sulla Mostra CLOSER di Annalisa Pisoni Cimelli. È luglio, l’aria è umida e calda. L’autobus è affollato, l’aria condizionata rotta. Un anziano sale a bordo e dal fondo si lamenta a voce alta dei trasporti pubblici. Lui alza per un attimo la testa da libro che sta leggendo, poi la riabbassa subito. A lei dà soltanto un’occhiata distratta. Nota gli auricolari bianchi che le scendono dalle orecchie. Non sa quando si sia seduta lì accanto. Quando l’autobus riparte lei si appoggia a lui. Indossa una canottiera verde, lui una maglietta a maniche corte: la pelle delle loro braccia aderisce per un istante. Entrambi si ritraggono come punti da una spina, si risistemano sui sedili in modo da essere ognuno nel proprio spazio. Lo fanno senza dirsi nulla, senza voltarsi. Alla fermata successiva accade di nuovo. Lui si ritira, ma meno di prima, stringe semplicemente il braccio contro il costato, sente la punta del proprio gomito premergli sulla pancia. Lei non si muove. La sua pelle è calda, a quella distanza lui riesce a percepirlo distintamente. È una sensazione imbarazzante. Lo spazio che li separa è una gola stretta. Se poi l’autobus ha uno scossone quello spazio si riduce ancora e oltre al calore lui avverte un leggero solletico, piccoli peli invisibili lo accarezzano, strappandogli un brivido. Allora contrae maggiormente i muscoli del braccio e della schiena. Il libro che ha in mano non lo legge più, è concentrato solo sulla difesa della loro distanza. Persevera in questa resistenza per una decina di minuti, poi la spalla e la schiena cominciano a fargli male. Allora rilassa il braccio, che scivola fino a quello di lei. L’aria tra le loro pelli diminuisce, scivola via finché non c’è più. La gola si chiude, aderiscono uno all’altra. Che si sposti lei, pensa. Lei però non si sposta. Anzi, comincia a esercitare una leggera pressione così che la zona di contatto dei loro corpi, lentamente, aumenta. Lui sgrana gli occhi. È sorpreso da quel comportamento, ma ancor più da quanto sia dolce la sensazione di calore che si irradia da lei. Si chiede chi sia quella donna, cos’abbia la sua pelle. Non può vederla in volto. Potrebbe voltarsi, ma non vuole farlo. Ha paura che se lo facesse lei semplicemente si scuserebbe. Allora si scuserebbe anche lui e tra le loro pelli si formerebbe una barriera sottile, ma invalicabile, la pellicola della realtà. Mentre fa questi pensieri, senza rendersene conto, anche lui ha iniziato a spingere il proprio braccio verso l’esterno. La loro superficie di contatto aumenta ancora. Aumenta il calore. Ora ognuno dei due preme la propria pelle contro la pelle dell’altro, senza guardarlo, continuando a fingere di fare quello che stava facendo prima. Nessuno nell’autobus si accorge di niente. Avvicinandosi al capolinea i passeggeri diminuiscono, le strade si fanno periferiche, meno trafficate, più sconnesse. Sarebbero dovuti già scendere entrambi da alcune fermate. Prima lui e poco dopo lei. Ma hanno scelto di restare sull’autobus, seduti, attaccati, pelle a pelle, a gustare quell’imprevisto incontro dei loro confini. Ad ogni buca, curva, frenata sentono la loro zona di contatto modificarsi, aumentare, rimpicciolirsi, farsi di nuovo punto, nuovamente allargarsi in un lago. A volte si staccano e un refolo d’aria si insinua tra loro. Allora ritrovarsi è un sollievo. È un sollievo sentire le loro pelli che si premono, strusciano, si deformano, forse sono una soltanto. Non importa più dove stanno andando, non importa più chi siano. Importa solo il punto d’intersezione delle loro cellule e la percezione chiara che sotto quel punto, invisibile a tutti, perfino a loro stessi, scorre e si tende, e si muove tutta un’intera vita. Al capolinea l’autobus apre le porte e spegne il motore, scendono tutti. L’autista recupera la giacca e esce dal posto di guida, guardando verso l’interno. Scuote la testa, infila la giacca, poi scende anche lui. Loro sono ancora lì, seduti vicini, attaccati. Si guardano adesso e sorridono.

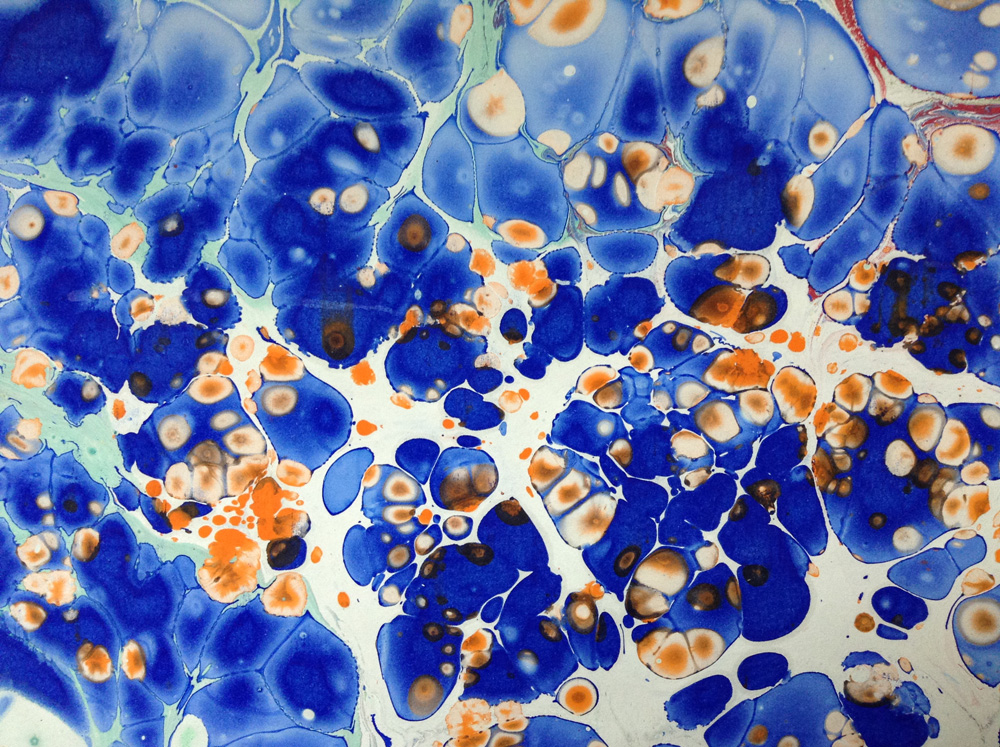

“È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio” diceva Albert Einstein. Quando penso ai libri della mia infanzia, a quelli a cui torno puntualmente per salvarmi la vita, a quelli che non mi sono piaciuti, a quelli che non ho capito, a quelli che ho… a cosa penso? Penso… Penso alle parole nere incise sulla pagina. Penso alle frasi che mi hanno fatto sentire che non ero sola, che c’era qualcun altro che era passato di lì, che ci era riuscito, che aveva trovato quello che io stavo cercando. Penso alle voci dei personaggi. Penso ai loro modi di muoversi e di parlare, al tipo di parole che lo scrittore gli ha messo in gola. Penso alle atmosfere in cui mi sono immersa leggendo quelle storie, ogni libro ne ha una. Penso a come spesso mi sia trovata a desiderare di essere un personaggio anche io o a quanto avrei desiderato tirar fuori da quello spazio bidimensionale dell’immaginazione quegli eroi ormai così cari, familiari. Cartacanta. Scendendo le scale e entrando nel Laboratorio creativo di Marta Wrubl riesco a percepire il gusto del pregiudizio sotto la lingua, è un pregiudizio inteso in senso “buono”, è la manifestazione del mio non conoscere e quindi non capire. È quella ruga di stupore, quella “fatica” di aprirsi uno spazio mentale per permettersi di godere di una nuova luce. La carta è quello che manca nella mia percezione del libro. È abbastanza paradossale. Ma è così. La luce mi colpisce dritta in mezzo alla fronte. Flash. C’è un mondo qui dentro, in questo studio, che io non avevo mai considerato. La carta. Cosa ne sarebbe di tutti i personaggi e le parole senza la carta? Ma non è solo questo, c’è di più. Marta Wrubl e molti artisti come lei ne hanno scorto il potenziale, l’hanno messa al centro, le hanno dato la possibilità di essere opera d’arte. La carta bianca è come il silenzio, sembra che non abbia niente da dire. Assenza. L’ho sempre vista come assenza. Al più ho provato quel panico da pagina bianca, quell’ansia da prestazione che mi faceva avere fretta di riempirla, di dimostrare che ero in grado di farlo. Non l’ho mai guardata. Non credevo si potesse. Eccolo il pregiudizio. E invece. E invece lei è viva, sta zitta solo se non la ascolti. Richiede cure, Marta Wrubl lo sa, ha studiato per imparare a farlo, alla Scuola di Restauro di Firenze. Anche lei all’inizio la carta la usava solo come supporto: il suo primo amore è stato la pittura. Nel suo studio artistico fa entrambe le cose: lavora con la carta e dipinge. Cartacanta è il nome del suo spazio, il luogo dove sperimenta e gioca, mescola l’arte al sapere artigiano, studia diverse tecniche per trattare questa materia prima, si divide tra la creazione e il recupero, la conservazione e la trasformazione. Aggiusta libri antichi di quattrocento anni, a volte ci trova dentro piccoli reperti “archeologici”, tracce del passato sotto forma di un capello bianco (di uno studioso del 1600?) o di un insetto ormai bidimensionale, conservato tra le pagine quasi di seta. Un tempo la carta di faceva così: a partire dalle fibre della stoffa. La consistenza è quella di un tessuto, liscio e molto bianco, ancora oggi, oggi pomeriggio, mentre io ci passo sopra i popastrelli delle mie dita. Questa è la parte del lavoro di Marta in cui la carta chiede di essere rispettata, riportata al suo stato originario, il più possibile. E allora lei la cuce, ne riempie gli strappi, le toglie di dosso il tempo. I suoi clienti le portano di tutto: libri, manoscritti antichi, ventagli di carta con sopra dipinte scene bucoliche, tavole da backgammon, fumetti degli anni ’50, copertine di dischi, oggetti vintage. Ci sono persone per cui quella carta è molto importante. La parte più creativa del lavoro di Marta prevede la realizzazione di legature e oggetti in carta. È qui che il mio orizzonte si amplia. La carta può essere tridimensionale e può addirittura muoversi, gli artisti che sperimentano questo tipo di arte lo sanno, Marta li cita sul suo sito, io vado a curiosare e scopro cose meravigliose come questa. Inizio a capire come davvero la carta abbia dei segreti da offrire, come sia importante saper guardare. Gli artisti sono tali proprio perchè hanno occhi diversi, vedono la possibilità, sanno ascoltare la materia silenziosa, usarla in modi nuovi, rendere l’impossibile possibile, ampliare la realtà. Tagliare, piegare, incollare, traforare, sovrapporre e plasmare. Mi giro indietro verso ciò che credevo di sapere, vedo la scrittura farsi sempre più piccola e relativa, una tra le tante alternative. Marta Wrubl sperimenta tecniche di decorazione della carta come la marmorizzazione e il Suminagashi. Mi interessano anche l’arte dell’Origami, il paper cutting, i pop-up e la cartapesta, mi dice. Recentemente ho iniziato a produrre orecchini ed anelli utilizzando perline, ritagli e frammenti di carta marmorizzata o antica, mi piace l’idea che un particolare disegnato o stampato su carta possa diventare un oggetto da indossare. Mongolfiere parigine che “volano” sopra alle tue dite, a centinaia di anni di distanza da quando sono state disegnate su quelle pagine da cui lei le ha ritagliate, questa è la parte del lavoro che chiama “trasformare“, c’è molto rispetto per la carta anche in questo, è solo un altro modo di farla rivivere. Dopo aver ascoltato e guardato, cerco di ricostruire un’immagine di Marta. Mi cade lo sguardo sulla sua produzione di fogli di carta marmorizzati: cangianti, come lei. Marta Wrubl è un sacco di cose insieme: una restauratrice, una pittrice, un’illustratrice, un’artista in cerca di nuove intuizioni, una sognatrice, una che fa magie e contratta con il tempo e gli strappi. Tutto questo fa di lei anche un’insegnante dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Nulla mi appaga di più della gioia condivisa con altri nel creare con la carta. Il Laboratorio. Marta Wrubl terrà un Laboratorio di legatoria a Officina Letteraria dal nome “Il mio libro è un pezzo unico“. L’idea è di creare un oggetto

Recensione di Marta Traverso. Un’americana a Parigi, di origini alto-borghesi, divorziata, intima amica di Henry James, scrittrice prolifica, arredatrice e giardiniera nel tempo libero, impegnata in opere di carità durante la prima guerra mondiale, prima donna a vincere il Pulitzer per L’età dell’innocenza, il suo romanzo più celebre. Nel 1903 Edith Wharton scrive un saggio di circa 40 pagine, intitolato The Vice of Reading. Un’opera rimasta inedita nel nostro Paese, finché Pier Luigi Olivi non la trova per caso in una bancarella di Barcellona e la fa pubblicare nel 2014 (editore Olibelbeg, Venezia). In difesa della buona lettura. Il vizio della lettura è un pamphlet in difesa della buona letteratura, intesa non solo come forma d’arte, ma anzitutto come veicolo di interpretazione del mondo che ci circonda. La priorità (la missione) di chi scrive è consentire a chi leggerà di apprendere cose che prima non conosceva, di ragionare e riflettere, di elaborare pensieri. Se ciò non avviene, l’esistenza stessa di un’opera letteraria perde significato. Il valore di un libro è commisurato alla sua plasticità, cioè, alla sua capacità di stimolare la mente del lettore creando nuove forme di pensiero Quando diventa vizio. La lettura, secondo Wharton, è “il mezzo che rende possibile uno scambio di idee fra lo scrittore e il lettore”. Essa diventa vizio quando si trasforma in un’azione puramente meccanica, o in pretesto per esercitare la propria vanità (leggo perché fa figo, diremmo oggi). La pratica della lettura non va confusa con la cultura: c’è una differenza, sostiene Wharton, tra il leggere tanto e il leggere bene. La scrittrice, vissuta agli albori della società dei consumi (è morta nel 1937), ha presagito la sorte del libro: non più il prodotto di una ristretta elite culturale, ma un bene di consumo disponibile a chiunque lo desideri. I migliori libri sono quelli dai quali il lettore riesce a trarre maggior beneficio. Sì, ma quale lettore? Se l’editoria determina (almeno sulla carta) una meritocrazia tra chi è degno di pubblicare il proprio scritto e chi non lo è, dovrebbe esistere un’analoga distinzione anche per chi legge? Wharton introduce qui il concetto di “lettore meccanico”. Il lettore meccanico. Il lettore meccanico, secondo Wharton, è nocivo dallo sviluppo di una buona letteratura, perché incapace di discernere la qualità dei libri che legge. Ne legge molti, troppi, freneticamente, ma il suo criterio di scelta sta nella popolarità del libro, nelle copie vendute, nel suo essere “la moda del momento”. Caratteristiche che fanno un gran bene al marketing, ma solo talvolta si accompagnano a una degna qualità letteraria. Il lettore nato. Solo il “lettore nato”, quello che sa discernere, e sa interpretare, e sa accogliere il platonico scambio di pensieri che si crea tra se stesso e l’autore, può nobilitare la lettura e fare in modo che essa non sia più un vizio. Il lettore nato è colui che sa distinguere un buon libro dalla spazzatura. Colui che legge a prescindere dalle mode, dalle opinioni altrui (e dalle top ten e dalle comparsate nei talk show, diremmo oggi). Il lettore meccanico è schiavo del suo segnalibro che ogni notte deve essere spostato in avanti. Il lettore nato è il segnalibro di se stesso. Riflessione puntuale e pungente quella di Wharton. Poiché condivido la sua premessa, che la lettura o induce riflessioni o non ha valore, ecco la mia domanda: chi siamo noi, che leggendo questo post abbiamo tirato un sospiro di sollievo, perché ci sentiamo immuni dal vizio e ci definiamo con fierezza “lettori nati e lettrici nate”, chi siamo noi per decretare un oggettivo giudizio sulla qualità (o assenza di qualità) di un qualunque libro?

di Michele De Negri Racconto secondo classificato al concorso sulla Mostra CLOSER di Annalisa Pisoni Cimelli. Caro Dottor Jekyll, ti scrivo la mia prima lettera; la prima di mio pugno. Questa non la potrai bruciare, come fai con le altre che ti inventi. Siamo fogli di carta, Henry, e la pelle è la nostra busta. Siamo lettere in perenne consegna; oppure ne abbiamo una sola, e mai più una risposta dall’altrove. Questa è la sera in cui consegno il mio messaggio, perché sento che tra poco non ci sarò più. Sparirò, come scrivi tu. Così questa notte resto nello studio; rinuncio ad andare a donne, a picchiare i gentiluomini. E tu sai quanto questo mi costi. Ma rinuncio, per scrivere al mio caro Harry la prima e ultima lettera. La mano sinistra. Mi sono spogliato dei tuoi vestiti larghi e cadenti, sono rimasto nudo nella stanza. Ho cominciato dalla mano, così che tu vedessi subito l’inizio durante le tue perlustrazioni del risveglio. Caro, ho inciso, con il pennino metallico, intingendo l’inchiostro. Mi ha fatto male, lo sai, Jekyll? Non abbiamo ancora inventato niente di meglio che questo; l’inchiostro sotto la pelle brucia un po’. La c di caro non ha ancora smesso di sanguinare. Credo ti verrà un’infezione. Tanto la mano è già infetta, vero Dottore? Così dite voi gentiluomini: mani sporche di sangue. Per me è un bagno caldo; scioglie i nervi, allenta le tensioni. Il braccio sinistro. Quante ne avete voi gentiluomini, di tensioni. Le calze tese, a coprire mezza gamba, e guai se cadono; poi le bretelle, a tendere i pantaloni, a inarcare le schiene. Poi ancora i polsini, a tendere le vene e il sangue; poi il cappello a tendere la dignità, e guai se cade. Siamo fogli di carta, Henry, e siamo fragili. Siamo tesi anche nell’aria più calma, e con un soffio ci strappiamo. Il vento ribalta il cappello, l’inciampo fa scendere la calza. Quanto tempo fa ti sei strappato, Henry? Il torace, necessità dello specchio. So quando è successo, Henry. È il mio primo ricordo. Avevi ventotto anni, eri un brillante studioso in medicina; promettevi bene. Facevi una delle tue passeggiate, con i tuoi cari amici gentiluomini. Vi scambiavate convenevoli e mutua approvazione. Era una domenica d’autunno, e cominciava presto a imbrunire; i lampioni erano accesi a illuminare fiochi le strade. In quella magnifica penombra del tramonto, incontrasti lo sguardo di quella ragazza. Era talmente giovane da essere proibita, i capelli rossi come il divieto. Le code del vostro sguardo inciamparono in quelle pietre di smeraldo che erano gli occhi della ragazza. Non potevate seguirla, nemmeno con la vista. Ma quanto era bella, Harry, quanto era proibita, lo sappiamo solo io e te. Fu in quel momento che ti strappasti. Come un foglio di carta, ti scindesti in due, contro il vento dello sbattere di quelle ciglia e delle labbra turgide. Strap. Sentii distintamente il suono della tua divisione, mentre l’altra metà, sospinta dal vento della consuetudine, continuava a camminare fianco a fianco ai suoi gentiluomini. I lombi. Ti confesso una cosa, Harry, ora che è tempo di ultime parole. Una notte di qualche settimana fa, ho ritrovato la ragazza che ti strappò in due quella sera. È cresciuta di qualche anno, ma niente in confronto ai tuoi capelli grigi. L’ho presa, Harry. Ho scontrato questa parte di te contro di lei. Ho sentito tutto. Hai sentito tutto. L’inguine. La pelle è una busta di carta, Henry. È fragile e sottile, ci contiene appena. Sai di cosa sto parlando. È bastato qualche sale in una provetta, e sono apparso io. Ma sappiamo che non è stato quello; non avrai mai il coraggio di ammettere che il tuo intruglio non ha avuto alcuna influenza. Un placebo. Io esisto, tu mi hai covato, forgiato come una lama. Questione di tempo, prima che forassi il mio leggero involucro. Sei tu, Harry, il mio leggero involucro. La tua pelle è una busta di carta da strappare. Io sono le parole, sono la lettera da consegnare. Il fianco destro. Qua fa molto male, hai perso tanto sangue. Perché scriverti in questo modo? Considerala una lettera abbandonata sulla soglia di casa. La pelle è il nostro confine, Harry, ma anche il nostro spazio comune. Dovrai ammetterlo un giorno o l’altro, di avere sentito anche tu. Hai sentito tutto anche tu, Harry, attraverso questo sottile velo: le dita immerse nel sangue caldo, il tuo sesso avvolto da quella donna, le mani sulle carni. Hai sentito tutto, e stai sentendo. È l’unico modo per farti sentire, Harry, per non farti sperare che sia stato tutto un sogno. Sto bussando alla porta, e so che sei in casa. Toc toc, Harry. Il braccio destro. La fragilità della pelle è necessaria, caro Dottor Jekyll. La pelle è come uno di quei vetri, a proteggere le scuri. Rompere in caso di emergenza. La sua fragilità crea possibilità. La pelle deve rompersi. Io non sono l’errore: sono lo scopo della tua sottile pelle. Tu sei il vetro, io la scure. La mano destra. Cambiare mano non è difficile, la brutta ortografia non mi preoccupa; sono abituato a non badare alle apparenze. Ti ho finito, Henry. Sei sempre stato un foglio troppo corto per scrivere tutto me stesso; per questo ne sono uscito. Il tuo intruglio non c’entra proprio niente. Ora uccidimi, usa questa mano per versare il cianuro nella tua bocca, fai come credi. Illuditi che non mi rivedrai mai più, fingi di non sentire le mie nocche sulla porta. Finirai all’altro mondo con le mani sulle orecchie e le bende sugli occhi. Non mi importa, sei carta straccia, Harry. Ho trovato altre vie, altri fogli da scrivere. Le pelli di voi uomini sono così sottili… vi credete delle isole, ma siete accostati l’uno all’altro; ognuno con le stesse tensioni, ognuno con le stesse voglie. E dietro queste sottili porte, la mia mano bussa, e l’occhio sbircia attraverso, e vi vede uno ad uno. Ci siete tutti in casa, e tutti mi sentite; e

di Marianna Soffiantino Racconto primo classificato al concorso sulla Mostra CLOSER di Annalisa Pisoni Cimelli Ti conosco meglio di quanto tu conosca te stessa, ti conosco da prima per dirla tutta. So come sei dentro e come sembri fuori, da sempre sono la tua ultima frontiera. Non sono nata da una costola biblica, cara mia, e nemmeno da altre frattaglie di scarso pregio, provengo da un minuscolo foglietto mitocondriale, direttamente dal tuo cervello, sono un pezzo di cervello spianato col mattarello di dio, una lasagna intelligente, se vuoi semplificare. Non è stato semplice piegarmi a te, seguire i tuoi sghiribizzi di seni turgidi e serici da accarezzare per diventare spesso callo a proteggere e poi ancora, monti, pieghe e avvallamenti umidi e vischiosi, calda e tenera, contratta e fredda e altro ancora a seconda dell’umore e del desiderio. Ho segnato la tua ansia di farfalle piccole e delicate, fiori, e merletti che con la punta d’acciaio di mille aghi hai marcato con colori impossibili da cancellare, ho pianto con lacrime di sangue la tua follia ma ho resistito. Cancellare…il mio verbo impossibile , sono la lavagna della tua anima, non aver paura di dimenticare, io resto, abbracciata a te per sempre e anche dopo, forse. Pelle di pesca, di ceramica, di alabastro, di luna: sono la tua bellezza e la tua sventura. Sono io la causa di tutto questo… anche tu però… Al primo incontro Mr Jonas Wright ci aveva dato sensazioni contrastanti, un bell’uomo, per carità, un po’ trascurato magari, aspetto dimesso, tutto molto beige, tutto tranne gli occhi , mi viene la pelle d’oca solo a pensarci, uno giallo ambra come di lupo e uno azzurro cielo. Lo fissavi ipnotizzata e sentivo il tuo cuore battere, il tuo cervello secernere dopamina e adrenalina, stomaco leggermente contratto, è stato l’innesco dell’ossitocina il dannato ormone delle coccole che ci ha perdute per sempre. Persona interessante Mr Wright non faceva che parlarti e accarezzarci, sussurrava dei suoi libri, che poi suoi non erano mica. Il bibliotecario dell’Università di Harvard e tu sgranavi gli occhioni belli e ti lasciavi incantare dagli antichi Sutra orientali su foglie di palma con bulini metallici che profumavano ancora d’incenso, di libri arabi cuciti con fili di seta con una copertura di nervi fragranti, dorature Rinascimentali a motivi geometrici in rilievo su copertine rigide e poi aroma di colla naturale, legature monastiche e gotiche, le vite eccentriche dei rilegatori nel periodo Liberty, ci accarezzava dentro e fuori. A pensarci ora quello sguardo doppio faceva accapponare la pelle, ma io ti seguii fino in fondo come sempre. Lui lisciava, vezzeggiava, lusingava e blandiva e tu, bella mia , c’hai rimesso letteralmente la pelle. Primo ad arrivare è stato il freddo, ho propagato sulla tua schiena i brividi e provveduto a tener stabile la tua temperatura, ho risposto con sollecitudine smuovendo i muscoli in un tremolio continuo ma è solo dall’odore che ho finalmente capito. Odore di animale braccato, senza via di fuga, in allarme, di tutto il nostro raffinato sistema di comunicazione a volte rimane solo questo : il rancido e folle puzzo del terrore. Nella mia memoria cellulare sento lo strappo secco con cui Mr Wright ci ha separate per sempre. Da qualche tempo il settore “Libri rari”dell’Università di Harvard è stato arricchito da una minuscola collezione donata alla fondazione da uno dei più autorevoli restauratori dell’illustre ateneo, Mr Jonas Wright da poco deceduto. Si tratta di un piccolo numero di tomi pregiati, rilegati in sottilissimo cuoio dallo studioso stesso. Uno in particolare ha attirato l’attenzione e la curiosità dei colleghi commossi dall’inusuale lascito. Pare che uno dei testi “Des destinèes de l’ame” (I destini dell’anima) scritto dal poeta francese Arsene Houssayeè , abbia incise sulla copertina delle piccole e graziose farfalle.